FINANÇAS: INDICADORES FINANCEIROS- LIQUIDEZ e ATIVIDADE

Análises dos índices A análise das demonstrações financeiras visa fundamentalmente ao estudo do desempenho econômico-financeiro de uma empresa em determinado período de tempo; visando entender o passado, ou seja, como a empresa chegou até o momento presente, para assim diagnosticar, em consequência, sua posição atual e produzir base de informação para prever o futuro. Na realidade o que se pretende é avaliar os reflexos das decisões operacionais na saúde financeira de uma empresa; e também como os gestores estão conduzindo o negócio; e como determinadas ações afetam significativamente a liquidez, a estrutura patrimonial, a rentabilidade e a capacidade da empresa gerar caixa; pois gerenciar a empresa apenas pelo lucro ou receitas de vendas pode não ser a melhor estratégia a ser adotada. Se de um lado o gerente operacional e os engenheiros são responsáveis em entender da qualidade técnica de um determinado produto desde a aquisição da matéria prima até a sua transformação em produto acabado e pronto para ser comercializado; é de responsabilidade do gestor financeiro entender como as informações são produzidas na empresa e estabelecer métricas de gerenciamento visando construir uma base de informação para tomada de decisão sobre o aspecto financeiro e entender principalmente como os índices se entrelaçam entre si, como uma ferramenta preciosa na gestão empresarial. Apesar da existência de critérios sofisticados, o uso de índices constitui-se numa técnica simples de gestão; no entanto alguns cuidados devem ser tomados; pois uma análise isolada de outros fatores pode nos levar a conclusões errôneas e emitirmos opiniões que não refletem a realidade empresarial; é sempre importante conhecermos o segmento de atuação da empresa; o seu mercado, o estágio de vida e ciclo dos seus produtos; pois estes fatores temporais e setoriais contribuem para uma melhor percepção. Índices econômico-financeiros de análise A técnica mais comumente utilizada baseia-se na apuração de índices econômico-financeiros extraídos das demonstrações financeiras disponibilizadas pelas empresas; pois principalmente aquelas que atuam na Bolsa de Valores se comprometem a regulamentações governamentais que nos garantem uma dose de segurança quanto a confiabilidade das informações. Dentre as principais demonstrações financeiras as mais importantes são: 1) O Balanço Patrimonial; pois acumula e registra de forma sistemática todas as operações de uma empresa, em ordem de liquidez dos seus bens tangíveis e intangíveis e suas obrigações perante seus provedores de capitais (acionistas e bancos); 2) A demonstração de resultado do exercício; que apresenta em ordem sequencial deste o preço de venda de um determinado produto e todos os seus recursos financeiros consumidos até chegarmos ao lucro líquido; 3) A demonstração do fluxo de caixa; que apresenta as origens de recursos e onde estes recursos forma investidos; podemos entender que o Lucro é uma de recursos que alimenta a empresa que naturalmente deveria ser destinado ao caixa; mas a empresa, assim como nós consume recursos financeiros para o seu crescimento que são destinados ao seu capital de giro ou no seu grupo de investimentos do imobilizado e intangível. Como o nosso primeiro demonstrativo foi o Balanço Patrimonial, iremos apresentar os principais índices de análise que envolve este demonstrativo financeiro. Mas em primeiro lugar vamos retomar alguns conceitos do Balanço Patrimonial, sobre o aspecto estritamente financeiro. Registra todos os eventos econômicos e financeiros que alteraram a estrutura patrimonial de uma empresa; Apresenta por ordem de liquidez todos os recursos investidos na operação (desde o caixa até o ativo imobilizado) Apresenta por ordem de liquidez todas as origens de recursos e suas fontes de financiamentos (acionistas e bancos) Acumula por períodos os dados; permitindo análises temporais e sequenciais. Permite uma série de análise quanto a estrutura de capital e liquidez Do lado esquerdo apresenta onde os recursos foram investidos na empresa sendo desmembrado em 03 grandes grupos: 1). Ativo circulante; 2). Ativo não circulante e; 3) Investimentos Do lado direito, apresenta as origens dos recursos que foram investidos na empresa; sendo desmembrado da mesma forma em 03 grandes grupos: 1) Passivo circulante; 2) Passivo não circulante e; 3) Patrimônio líquido. Resumindo: Do lado esquerdo (ativo) demonstra a empresa em si e do lado direito (passivo) as origens dos recursos. Agora sim podemos continuar os conceitos dos indicadores de liquidez. Os indicadores de liquidez visam medir a capacidade de pagamento (folga financeira) de uma empresa, ou seja, sua habilidade de cumprir corretamente as obrigações passivas assumidas. Os índices de liquidez são divididos em 03 indicadores; para que possamos ter uma percepção de curto, médio e longo prazo de uma empresa; e os principais índices que medem a liquidez são: liquidez corrente; liquidez seca e liquidez imediata. Liquidez corrente: É o coeficiente do ativo circulante (caixa, estoques e contas a receber) em relação ao passivo circulante (obrigações a vencer no próximo período) Liquidez corrente = Ativo circulante (/) Passivo circulante Uma liquidez menor que 1, por exemplo, indica que a empresa tem mais obrigações vencendo durante o próximo período do que ativos que possam ser transformados em dinheiro. Isto seria uma indicação de risco de liquidez; E uma empresa com um indicador maior que 1, indica que a empresa tem mais ativos a serem transformados em dinheiro do que suas obrigações a serem vencidas no período seguinte e por consequência indica uma redução ao risco de liquidez. Liquidez seca: O índice de liquidez seca é uma derivação do índice de liquidez corrente; e deduz do ativo circulante os estoques; pois este item, o estoque físico de mercadorias, demanda um tempo considerável até a sua transformação em recurso financeiro compreendendo todo o ciclo operacional desde a sua produção; venda e recebimento dos clientes; já os valores do passivo circulante compreendem valores financeiros no aguardo de liquidação. Liquidez seca: (Ativo circulante (-) estoque) (/) Passivo circulante Liquidez imediata: Também um derivativo do índice de liquidez corrente, que diferencia os ativos circulantes que podem ser rapidamente convertidos em dinheiro (caixa e aplicações financeiras) para fazerem frente aos compromissos do passivo circulante. Liquidez imediata: Caixa e aplicações financeiras (/) Passivo circulante Empresas que possuem um alto ciclo operacional, ou seja, que demandam um tempo significativo de conversão dos seus produtos em

Introdução à Avaliação de Investimentos: Por Damodaran/Alexandre Wander

Todo ativo, seja financeiro ou real, tem valor. A chave para investir nesses ativos e gerenciá-los com sucesso não reside na compreensão do montante desse valor, mas na fonte do valor. Qualquer ativo pode ser avaliado, mas alguns são mais facilmente avaliados do que outros, e os detalhes da avaliação variam de caso para caso. Assim, a avaliação de uma quota de imóvel exigira informações diferentes e seguirá um formato diverso da avaliação de uma ação negociada na bolsa. Entretanto, o que é realmente surpreendente não são as diferenças técnicas de avaliação de ativo para ativo, mas o grau de similaridade nos princípios básicos Existe, indubitavelmente, incerteza associada à avaliação. Freqüentemente esta incerteza decorre do ativo a ser avaliado, embora o modelo de avaliação possa aumentar a incerteza. UMA BASE FILOSÓFICA PARA AVALIAÇÃO Um surpreendente número de investidores subscreve a teoria de investimentos do “idiota maior”, que argumenta que o valor de um ativo é irrelevante desde que haja um “idiota maior”, por ai, que esteja disposto a comprar o ativo deles. Embora isto possa configurar a base para a realização de algum lucro, é um jogo perigoso, uma vez que não há garantia de que um tal investidor ainda esteja em circulação quando chegar a hora de vender. Um postulado do investimento seguro é que um investidor não pague mais por um ativo do que ele realmente vale. Esta afirmação pode parecer lógica e óbvia, mas é esquecida e redescoberta em algum momento por todas as gerações e em todos os mercados. Há os que são dissimulados o bastante a argumentar que o valor está nos olhos de quem vê, e que qualquer preço pode ser justificado se há outros investidores dispostos a pagá-los. Isto, obviamente é um absurdo. As percepções podem ser tudo o que importa quanto o ativo é um quadro ou uma escultura, mas os investidores não compram (nem devem fazê-lo) a maioria dos ativos por motivos estéticos ou emocionais; ativos financeiros são adquiridos pelos fluxos de caixa esperados em decorrência de sua posse. Conseqüentemente, percepções de valor devem refletir dos fluxos de caixa que se espera sejam por eles gerados. Os modelos de avaliação procuram relacionar valor com o nível de crescimento esperados desses fluxos de caixa. Há muitas áreas na avaliação em que existe espaço para a discórdia, inclusive em relação a como estimar valor real e quanto tempo levará para que os preços se ajustem ao valor real. Mas há um ponto sobre o qual não pode haver diversidade de opiniões. Os preços dos ativos não podem ser justificados simplesmente com o emprego do argumento de que haverá outros investidores dispostos a pagar um preço mais alto, no futuro. GENERALIDADE SOBRE AVALIAÇÃO Como todas as disciplinas analíticas, a avaliação desenvolveu seus próprios mitos ao longo do tempo, vamos a alguns deles: Mito 1: Uma vez que os modelos de avaliação são quantitativos, a avaliação é objetiva: A avaliação não é a ciência que alguns de seus proponentes dizem ser, nem a busca objetiva por valor que os idealistas gostariam que se tornasse. Os modelos que utilizamos na avaliação podem ser quantitativos, mas os dados de entrada deixam margem suficiente para julgamentos subjetivos. Portanto, o valor final que obtivermos através desses modelos sobre o efeito das tendências que inserimos no processo. A solução mais óbvia é eliminarmos todas as tendências antes de iniciarmos uma avaliação, mas isso é mais fácil de ser dito do que feito. Dada a exposição a informações, analises e opiniões externas que recebemos com relação a um ativo como uma empresa, e pouco provável que embarquemos na maioria das análises sem alguma preconcepção. Existem duas maneiras de reduzir as preconcepções no processo. A primeira é evitar assumir posições públicas fortes em relação ao valor de uma empresa antes que a avaliação esteja completa. Muito freqüentemente, a decisão sobre se uma empresa está sub ou superavaliada antecede a avaliação em si, levando a analises seriamente comprometidas. A segunda é minimizar o interesse que temos ao fato de a empresa estar sub ou superavaliada, antes da avaliação. Preocupações institucionais também desempenham um papel determinante da extensão das tendências na avaliação. Por exemplo, é um fato reconhecido que os analistas que pesquisam o patrimônio liquido irão, mais provavelmente, produzir recomendações de compra do que de venda, isto é, são mais propensos a considerar empresas como sendo subavaliadas do que superavaliadas. Isto pode ser atribuído às dificuldades que enfrentam na obtenção de informações relativas a empresas para as quais emitiram a recomendação de venda, e, em parte, às pressões que sofrem dos gerentes de carteiras, alguns dos quais podem ter posições substanciais nas ações. Ao utilizar uma avaliação relativa por terceiros, as preocupações do (s) analista (s) que realiza (m) a avaliação devem ser levadas em consideração antes que as decisões sejam tomadas com base naquela avaliação. Por exemplo, uma auto-avaliação realizada por uma empresa-alvo de uma aquisição provavelmente sofrerá um desvio positivo. Embora tal não anule a avaliação por completo, sugere que os analistas devam ser vistos com ceticismo. Mito 2: Uma avaliação bem pesquisada e bem feita é duradoura O valor obtido a partir de qualquer modelo de avaliação é afetado por informações especificas sobre a empresa e o mercado. Como conseqüência, o valor se modificará a medida que novas informações sejam reveladas. Dado o fluxo constante de informações para os mercados financeiros, uma avaliação de uma empresa envelhece rapidamente e necessita ser logo atualizada de forma a refletir as informações correntes. Assim, as empresas farmacêuticas que foram altamente valorizadas no inicio de 1992, com base no pressuposto de que a alta taxa de crescimento dos anos 80 continuaria no futuro, teriam sido avaliadas por muito menos em 1993, à medida que as perspectivas de reforma do sistema de saúde e controle de preços anuviaram a visão de futuro. Com a vantagem do conhecimento ocorrido, as avaliações dessas empresas (e as recomendações dos analistas) feitas em 1992 podem ser criticadas, mas eram razoáveis à luz das informações disponíveis à época. Mito

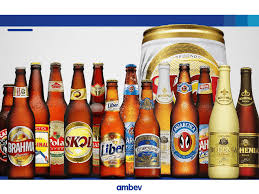

Indicadores de atividade – ciclo operacional e financeiro com case: AMBEV

Os indicadores de atividade visam a mensuração das diversas etapas de um ciclo empresarial, que contempla deste a gestão dos estoques até ao prazo concedido aos clientes decorrente das vendas das mercadorias. A gestão desta etapas é fundamental no fortalecimento do capital de giro principalmente nos períodos de pico inflacionário e quanto o custo da captação bancária se eleva; pois estoque um prazo substancial de produtos “parados” no estoque com fonte de financiamento bancário compromete a saúde financeira da empresa; mesmo que a sua rentabilidade seja atrativa. Dentre os parâmetros de análise do ciclo operacional destacamos: 1) O prazo médio de estocagem e quanto maior for este índice, maior será o prazo que os diversos itens de estoque permanecerão estocados, e por consequência, maior será a necessidade de recurso financeiro para suportar as necessidades. Na verdade este índice aponta a eficiência com que os estoques são administrados e a agilidade operacional produtiva. A metodologia e apuração é simples ao se dividir o consumo anual apresentado na DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) por 360 obtemos o consumo diário e sequencialmente quando comparamos com o estoque disponível apresentado no BALANÇO PATRIMONIAL chegamos assim ao PME (prazo médio de estocagem). Exemplificando, se uma empresa possuir em seu estoque 50 caixas de um determinado produto que lhe custou R$ 1,00 o BALANÇO PATRIMONIAL apresentará um saldo na conta de ESTOQUES o valor de R$50,00; pois as linhas de produtos disponíveis nos ESTOQUES e RECEITAS DE VENDAS são quantificadas em VALORES e QUANTIDADES. Assim, se durante o ano a empresa apurou um CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS no valor de R$ 360,00 indica que diariamente teve uma venda média de 1 peça; pois a baixa das VENDAS apresentadas no CUSTO tem relação com o CUSTO de cada unidade registrada no BALANÇO PATRIMONIAL que encontra-se disponível para VENDA. Em nosso exemplo, considerando que a empresa possui no seu ESTOQUE um valor de R$ 50,00 (50 peças ao custo de produção de R$ 1,00) temos um estoque médio para um prazo de 50 dias. A fórmula para cálculo do PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM ficaria assim: ESTOQUE / (CUSTO DO PRODUTO VENDIDO / 360). 2) Prazo médio de recebimento dos clientes: O mesmo pensamento é válido para apurar o PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTOS; já que as RECEITAS DE VENDAS TOTAL é apurada considerando o preço unitário praticado nas vendas multiplicado pela quantidade de produtos vendidos aos clientes. A fórmula para o cálculo do PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO ficariam assim: CLIENTES / (RECEITA BRUTA / 360). A soma do PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM com o PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES resulta no indicado do CLICO OPERACIONAL indicando o tempo da gestão interna da empresa em relação ao processo produtivo e prazos concedidos aos clientes para realização das vendas dos produtos. A partir deste indicador o CICLO OPERACIONAL; teremos um outro indicador a ser apurado que será o prazo que a empresa conquista junto aos seus fornecedores nas aquisições de matérias primas para atender a demanda de mercado; Considerando que a empresa financia prazos aos seus clientes; quando da venda de mercadorias; os fornecedores de matérias primas também deverão financiar os prazos de permanência dos ESTOQUES e CLIENTES. Ressaltamos que a empresa para fazer frente aos pagamentos dos fornecedores deverá administrar seu prazo de permanecia dos estoque e recebimento dos clientes; com isso poderá manter recursos financeiros disponíveis para fortalecimento do capital de giro. Quanto maior o prazo de pagamento aos fornecedores; maior será o benefício no CAIXA da empresa; pois a venda foi agregada ao LUCRO e a compra ao seu custo original de aquisição; e quando a empresa PRODUZ e VENDA sem ainda ter efetuado o pagamento ao fornecedor ao preço de CUSTO DE AQUISIÇÃO o lucro é adicionado ao CAIXA sem ainda ter ocorrido o pagamento do custo de aquisição ao FORNECEDOR DA MATÉRIA PRIMA. 3) Prazo médio de pagamento aos fornecedores: A fórmula para apuração do PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO é simples e ficaria assim: FORNECEDOR A PAGAR / (COMPRAS ANUAIS / 360 dias). As compras anuais média são apuradas conforme: CUSTO DAS VENDAS (-) ESTOQUE INICIAL (+) ESTOQUE FINAL. Observações: Nas várias medidas de atividade apresentadas, considerou-se em suas expressões o cálculo médio dos itens e quando consideramos as informações bimestrais o fator de conversão deve ser 60 dias e não 360 dias e quando semestrais 180 dias e mensais 30 dias. Apresentamos abaixo o cálculo do CICLO OPERACIONAL e CICLO FINANCEIRO da AMBEV. Primeiramente analise o Balanço Patrimonial nas linhas de Valores e Receber e Estoques e Fornecedores Conforme comentamos o Balanço Patrimonial apresenta nestas linhas: estoque e clientes a unidade física unitária correlacionada ao preço unitário permitindo o controle físico dos estoques e das baixas nas vendas aos clientes. A contrapartida das movimentações nos estoques é o CUSTO DO PRODUTO VENDIDO e dos VALORES A RECEBER (CLIENTES) são apresentados na DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DRE); conforme apresentamos abaixo: Analise do ciclo operacional e financeiro da AMBEV; aplicabilidade dos conceitos: Analisando a AMBEV, verificamos o CICLO OPERACIONAL de 129 dias em 2015 e o prazo médio de pagamento aos fornecedores em 210 dias; denotando que os FORNECEDORES financiam a operação da empresa com resultados positivos ao CAPITAL DE GIRO. Desejamos a você um bom estudo; Ajude a divulgar nosso site aos teus amigos. Tem conteúdo é gratuito. Prof. Alexandre Wander Anexo planilha com modelo de cálculo CICLO OPERACIONAL E FINANCEIRO – CASE AMBEV

O despreparo financeiro dos pequenos empresários

Quantas empresas agradam os consumidores, vendem bem, ganham reconhecimento, mas não conseguem ver o lucro no fim do mês por causa de cálculos financeiros inadequados? Nas últimas semanas, tenho assistido ao programa Shark Tank Brasil – negociando com tubarões, num canal de televisão por assinatura. O formato é bem interessante: pequenos empresários tentam negociar venda de participação societária de suas empresas e negócios para investidores de sucesso. É um programa muito interessante para quem gosta de finanças, contabilidade, custos, tributos e estratégias empresariais. Porém, o que tenho percebido é um despreparo muito grande por parte dos pequenos empresários brasileiros: falta de conhecimento financeiro! Percebe-se que são verdadeiros empreendedores, com ideias geniais, como muitos brasileiros. Mas a diferença entre conhecimento de negócios e finanças é surpreendente. Alguns ainda sabem, mas a maioria não. Qual o seu custo fixo e custo variável? Qual a sua margem de contribuição? Como é sua formação de preços? Qual o seu ponto de equilíbrio? Qual o seu mark-up? O que foi considerado no seu valuation? Qual o impacto tributário no negócio quando a sua empresa crescer? Qual a sua margem de lucro? Qual o seu payback? Esses são apenas alguns exemplos de questionamentos dos “tubarões” que ficaram sem respostas. “Os empresários carecem de conhecimentos básicos do negócio” Estatísticas do Sebrae demonstram melhora nos índices de mortalidade das micro e pequenas empresas nos últimos anos, e o índice de sobrevivência das brasileiras já é superior ao de nações como Espanha, Itália e Holanda, segundo dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mas, sem considerar os microempreendedores individuais, cerca de 58% sobreviveram apenas dois anos. Entre os motivos mais frequentes estão a falta de planejamento estratégico antes de abrir o negócio, a deficiência na gestão, a falta de políticas governamentais incentivadoras, as flutuações na conjuntura econômica, a alta carga tributária, a falta de capital de giro e a inexperiência administrativa do empreendedor. Isso demonstra que os empresários carecem de conhecimentos básicos do negócio, que incluem finanças e contabilidade. Quantas empresas agradam os consumidores, vendem bem, ganham reconhecimento da opinião pública, mas não conseguem ver o lucro no fim do mês por causa de cálculos financeiros inadequados? Na pesquisa “Causa Mortis” (do Sebrae, feita em 2014), a falta de lucro e de clientes estava entre os principais motivos apontados para o fechamento das empresas brasileiras. E esses são sintomas claros da falta de preparação dos empreendedores. Nesse cenário, nota-se uma oportunidade importante para os profissionais de finanças: a consultoria, seja ela assessoria contábil, tributária ou mesmo em finanças avançadas, como projeções de resultado e valoração das empresas. Entendo que entidades brasileiras como o Sebrae, por exemplo, apoiam muito essas empresas – e com certeza fazem diferença –, mas isso não é o suficiente. Profissionais nessas áreas devem se manter atualizados e dispostos a colaborar com o crescimento da economia brasileira por meio de micro e pequenas empresas. Marco Aurélio Pitta, gerente de Contabilidade e Tributos do Grupo Positivo, é coordenador e professor de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas tributária, de contabilidade e controladoria. 7 de março. Fonte: (http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-despreparo-financeiro-dos-pequenos-empresarios-2cj2zap0asv79cyzq5p2db3ks)

TESTE SEUS CONHECIMENTOS: VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS

A John Crockett Furtinutre Company está considerando a adição de uma nova linha em seu mix de produtos e a analise de investimento está sendo conduzida por Joan Samuels, recentemente graduada um uma POS em finanças. A linha de produção seria montada em um espaço não utilizado da fábrica principal da Crockett. O preço de fatura da maquinaria seria aproximadamente de acordo com as informações abaixo, além disto aumentaria os estoques, os valores a receber e fornecedores, também abaixo mencionado e a vida econômica do projeto é de 4 anos sendo a depreciação efetuada pelo critério de depreciação acelerada incentivada (33%,45%,15% e 7%). Considere também que os investimentos em CAPEX (ATIVO IMOBILIZADO), por risco, será efetuado de acordo com os valores abaixo, porém os investimentos em capital de giro teve como base de investimento o cenário normal e estará oscilando para mais ou para menos de acordo os volumes de vendas definidas em cada cenário. As instalações (equipamentos e custos dos mesmos) serão depreciados pelo método de depreciação incentivada nos seguintes percentuais e acordo com os anos A Srta Joan, lembou ser muito arriscado projetar um único fluxo de caixa, lembrando da sua aula de Finanças e solicitou um trabalho de Marketing, projetando as unidades a serem vendidas e acordo com a variabilidade do mercado Espera-se que a maquinaria tenha um valor residual de $25.000 após 4 anos de uso. Estando sujeito a IRPJ de 40% 1) Estrutura de financiamento Considere também que a empresa irá mesclar sua estrutura de investimentos de acordo as taxas abaixo com participação de capital de terceiros (bancos) 1.1) Também de acordo com as unidades vendidas teremos alterações no beta da empresa, decorrente ao risco operacional do projeto. Pede-se calcule a TMA do acionista 1.2) Considerando as mesclagem das estrutura de capital, calcule o custo médio ponderado do capital (WACC) 2) Considerando os cenários, apresentamos abaixo os preço de venda, custos e despesas operacionais. 3) Calcule as depreciações anuais de acordo com as taxas de depreciação incentivada Considerando os cenários acima e utilizando-se das metodologias de análise financeira, calcular: a) Fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa da empresa em cada cenário, leven em consideração que os investimentos será efetuado apenas no momento T0 Efetue os cálculos a partir da linha 137 (na questão 04) e link os resultado no quadro abaixo 4) Calcule o FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL E DA EMPRESA, de acordo com as projeções de vendas 4) Calcule o PAYBACK, considerando todos os tipo de cenários 5) Baseado nesses fluxos de caixa quais são o NPV, a IRR do projeto? 6) Considerando que os fluxos de caixa intermediários serão reinvestido a TMA da empresa de acordo com seu volume de vendas, pede-se para calcular a MIRR (taxa interna modifica deste projeto ? 7) Calcule a taxa interna de retorno e o seu desvio padrão de acordo com as probabilidade de vendas Qual o seu parecer sobre a situação acima? elabore um relatório e encaminhe ao nosso e-mail que estaremos avaliando. Um bom estudo Prof. Alexandre Wander awander@gecompany.com.br

Gol: Analise fundamentalista de 2009 até 1 TRI 2020

Sobre a Empresa: A Gol foi criada como a primeira companhia aérea low cost do Brasil em 2001. A companhia adotou desde sua fundação a filosofia de controlar custos de forma rígida como mecanismo de assegurar rentabilidade ainda que diante da cobrança de tarifas de voo reduzidas. Atualmente, o grupo Gol tem as marcas Gol, Varig, Smiles (empresa de capital aberto), Voe Fácil e Gollog. Com essas marcas, a empresa alcançou 36% de participação no mercado brasileiro de aviação civil com aproximadamente 31 milhões de passageiros transportados somente no último ano. Nota: Neste trabalho estritamente acadêmico, procuramos a partir dos demonstrativos financeiros publicados pela empresa aos órgãos regulamentadores do mercado de capitais (CVM) em efetuar uma análise fundamentalista utilizando indicadores da gestão financeira e econômica; no sentido de testar a aplicabilidade dos indicadores de finanças amplamente difundidos por autores de renomes nacionais e mundiais na análise do desempenho empresarial; permitindo assim, julgamentos sobre o aspecto estritamente financeira e que agregado ao planejamento estratégico poderá contribuir para análise em diversos sentidos. Também reconhecemos que o desempenho futuro é reflexo de uma sólida construção apresentada no desempenho histórico. Prof. Alexandre Wander Gestão Empresarial para EMPREENDEDORES

Entender o comportamento humano ajuda-nos a entender o comportamento do investidor

Anomalias de mercado nem sempre são explicadas pela hipótese do mercado eficiente. As finanças comportamentais apresentam diversas teorias para ajudar a explicar como as emoções humanas afetam o processo de tomada de decisões financeiras. A teoria do comportamento trata da reação emocional que as pessoas apresentam após perceberem que cometeram um erro de julgamento. Diante da perspectiva de vender uma ação, os investidores são emocionalmente afetados pelo preço que pagaram ao comprá-la. Uma venda com prejuízo confirmaria que o investidor calculou mal o valor da ação, quando da compra. A abordagem correta ao considerar a venda de uma ação é ” eu compraria esta ação hoje, se já não a tivesse?”. Se a resposta for negativa, é hora de vender. A teoria do arrependimento também se aplica a investidores que deixam de comprar uma ação que esteja sendo negociada a um preço mais alto. Mais uma vez, a abordagem correta é avaliar a ação no momento presente, sem referência ao valor anterior. O comportamento de manada é outro aspecto do mercado que afeta as decisões dos investidores. Alguns investidores racionalizam a decisão de comprar determinadas ações com o argumento de que “é o que todo mundo está fazendo”.Os investidores podem sentir-se envergonhados ao perder dinheiro com uma ação popular, do que ser perdessem com uma ação desconhecida ou impopular. As pessoas tendem a arquivar acontecimentos específicos em comportamentos mentais, e a diferença entre esses compartimentos às vezes afeta mais o comportamento do que os próprios acontecimentos. Pesquisadores perguntaram a diversas pessoas: ” Você compraria um ingresso de $20 no teatro se percebesse, ao chegar lá, que perdeu uma cédula de $ 20?. Cerca de 88% das pessoas afirmaram que sim. Em um cenário diferente, quando lhes era perguntado se comprariam um segundo ingresso de $ 20, se chegassem ao teatro e percebessem que tinha esquecido em casa o ingresso anteriormente comprado pelo mesmo preço, apenas 40% dos entrevistados responderam de modo positivo. Nos dois cenários, a pessoa gasta $ 40, mas a contabilidade mental leva a resultados diferentes. Ao investir, a compartimentalização é mais exemplificada com a hesitação em vender um investimento qe já tenha proporcionado ganhos extraordinários, mas no momento atual apresente ganho modesto. Em mercados compradores, as pessoas se acostumam com os ganhos sobre seus papeis. Quando uma correção do mercado deflaciona o patrimônio dos investidores, eles hesitam em vender, esperando que o ganho retorne. Outros comportamentos dos investidores são descritos pela teoria das perspectivas e pela ancoragem. De acordo com a primeira, as pessoas expressam diferentes graus de emoção em relação a ganhos e perdas. Incomodam-se mais com perdas em potencial do que se alegram com a perspectivas de ganhos. A ancoragem é a tendencia que os investidores apresentam de atribuir maior importância a informações recentes. Os indivíduos tendem a dar maior credibilidade a opiniões e acontecimentos recentes do mercado e extrapolam indevidamente tendências recentes que divergem das médias e probabilidades históricas de longo prazo. A ancoragem explica em parte a longa duração dos períodos de mercados compradores. A maioria das técnicas de avaliação de ações exige que estejam disponíveis todas as informações relevantes para determinar corretamente o valor de uma ação e seu potencial de ganhos futuros. As finanças comportamentais podem explicar a ligação entre a avaliação e os atos que os investidores praticam com base nela. Por: Lawrence J. Girtman 2010

Exercícios e slides sobre: Custo de capital e metodologia de análise de investimentos

Material utilizado no curso de MBA da UNIP Um bom estudo Prof. Alexandre Wander Exercícios sobre custo de capital Exercícios sobre metodologia de análise de investimentos Métodos de avaliação economica de investimentos Uma boa prova aos alunos até 04/06/2016. abraços Prof. Alexandre Wander

Gestão Estratégica de Custos: Você conhece custeio ABC (custeio baseado em atividades)?

No custeio ABC, as atividades se tornam o lucro do processo de custo. Os custos elevados de uma atividade aos produtos determinando-se a parcela da atividade dedicada a cada produto. Dessa, forma a base de apropriação no custeio ABC é uma medida da atividade desempenhada. Entre as atividades, contam-se o tempo de preparação das maquinas para o inicio de cada produção, a frequência da colocação de pedidos, a quantidade de pecas e o tempo do processo. No custeio ABC todos os custos de overhead (custos indiretos) são apropriados primeiramente aos centros de atividade através os direcionados de recursos (estágio um), No estágio dois do processo ABC de apropriação, os custos de cada diferente atividade, cumprida em cada centro, são apropriados aos produtos através dos direcionadores de atividades com base na quantidade de operações necessárias para cumprir cada atividade, para cada produto. As bases de apropriação desse segundo estagio podem ser: o tempo de preparação de máquinas para o inicio da produção, deslocamento no almoxarifado, inspeções, ou chamadas de clientes, juntamente com horas-homem de mão-de-obra direta ou horas-máquinas. Histórico do Custeio Baseado em Atividades Não há consenso quanto ao surgimento do critério, havendo duas correntes: uma delas afirma ser um critério totalmente novo e outra, que o critério é antigo, assemelhando-se a outros que vem sendo adotados. Um artigo de grande repercussão no meio acadêmico, no qual, Johnson discorre sobre um critério semelhante ao ABC, implantado a partir de 1963 na GE, a fim de controlar e administrar o crescimento preocupante dos custos indiretos na indústria, tendo em vista sua influencia na determinação dos custos de produção. Com o objetivo de atender uma melhor administração dos custos indiretos, a GE então, propôs uma nova técnica para controle das atividades que estavam causando os custos. Esta se fundamenta em cost drivers (direcionadores de custos) à semelhança dos fundamentos dos critérios atuais do ABC, identificando-se os custos diretos ou indiretamente as atividades. Esta nova técnica foi aperfeiçoada e sistematizada por Robin Cooper da Haward University na década de 70, sendo seu emprego adotado por muitas empresas de consultoria durante a década de 80. A partir de 1998 começaram a surgir com maior intensidade, trabalhos mostrando as vantagens do uso do critério e, principalmente, apresentando a ideia de que todos os métodos e sistemas correntes estavam ultrapassados, produzindo informações incorretas. Através de um trabalho sobre a cronologia do critério ABC, o professor De Rocchi, da universidade Federal de Santa Maria (RS), citado por LEONE (2000:253) concluiu que os precursores do ABC seriam procedimentos relacionados às técnicas PERT & CPM, divulgados no final do ano 60, obtendo total credibilidade durante os anos 70. Em um estudo posterior (1994), De Rocchi relaciona os critérios ABC, com o método denominado Mapa de localização de Custos utilizado pelos franceses desde a década de 20. Para KOLIVER, citado por LEONE (2000:254), O ABC nasceu como um método de atribuição dos custos indiretos aos portadores finais dos custos, os produtos e serviços, e, ate hoje seus aspectos assinalam ser este seu objetivo. Segundo LEONE (2000), tal afirmação levou KOLIVER a admitir como fato verdadeiro que as bases do ABC já eram consideradas na literatura germânica na década de 20, servindo inclusive, como um dos pilares de sustentação do famoso método conhecido pela sigla RWK (Ruchskuratium Furwirschafitiichtkeit) que, agregado ao mapa de localização de custos, constituem os fundamentos dos atuais métodos de apropriação dos custos e despesas indiretos a seus portadores, sejam atividades, seções, departamentos, produtos ou serviços. Outro fato que anula a característica inovadora do critério ABC, diz respeito à edição do primeiro trabalho publicado pó STAUBUS, em 1971, intitulado “Activy Costing and imput – output accounting”. Já Leone (2000) considera o sistema inovador ao afirmar que: Uma das razões para o aparecimento do novo critério (grifo nosso) baseia-se na evolução tecnológica que alterou a composição dos custos dos fatores de produção, tornando mais significativos os custos indiretos de fabricação e menos significativos, como consequência, os custos do fator mão-de-obra direta”. Para o autor, este sistema (entendido por alguns como critério), é muito detalhado, exigindo um grande esforço burocrático e utilizando amplamente os rateios e seus resultados. Segundo o autor, o sistema é uma forma mais sofisticada de apropriar os custos indiretos, fundamentando-se no fato de que as operações industriais podem ser subdivididas em atividades, tais como: recepção de materiais, set-ups, preparação de pedidos ou de ordem de produção, requisição de materiais, manutenção das maquinas e outras. Tais atividades são as que consomem os recursos disponíveis, definidos por custos e despesas gerais. Comumente considerados indiretos. Da mesma forma, os produtos e serviços consomem as referidas atividades. Assim, os custos indiretos chegariam a seus portadores com mais exatidão, possibilitando o conhecimento dos custos das diversas atividades. 2 O Direcionador de Custos “De acordo com Sakurai (1997:100), ‘um direcionador de custos é qualquer fator que cause uma alteração do custo de uma atividade”. O direcionador de custos é um fator causal que influencia a quantidade de trabalho e, portanto, de custo numa atividade (Raffish e Turney, 1991). O termo é usado em duas situações. O “direcionador de recursos”, que envolve o mecanismo contábil de apropriação de recursos a atividade, e o “direcionador de atividade”, que envolve o mecanismo contábil de imputação de custos de atividades a objetos de custos, no sistema. 3 Custeio Baseado na Atividade e Gerenciamento do Overhead Para Sakurai (1997) o maior problema enfrentado, atualmente, pelas empresas é a dimensão dos gastos de overhead e a falta de instrumentos eficazes para administrar esses gastos. Sakurai (1997) considera que o overhead da produção é apropriado tradicionalmente usando-se uma taxa departamental para determinar o valor a ser apropriado. Essa tarefa tem dois estágios. No primeiro estágio, os custos são imputados a centros de custos. No segundo estágio, esses custos são apropriados aos produtos. No estágio dois do procedimento tradicional, a base de apropriação mais frequentemente usada é a hora-homem de mão-de-obra direta (DLH – direct labor hour). Isso era adequado quando a maior parte do valor a apropriar era mão-de-obra direta.

Análise de critérios: apropriação dos custos por absorção e custeio por atividades

A correta definição dos custos é primordial para a empresa no quesito da formação do preço de vendas; e um dos critérios mais utilizado de acordo com a atual legislação é o custeio por absorção; onde todos os custos fixos são “alocados” aos produtos por critério de rateiro definido para a apropriação e este pode alternar-se entre medidas de: horas máquias; consumo em KW de energia; Volume de produção; taxa de mão de obra direta. E assim os custos indiretos de fabricação são apropriados ao custo total de fabricação, e servem como base para a formação dos preços de venda dos produtos. Porém, a forte concorrência principalmente dos produtos asiáticos sendo oferecidos a preços altamente competitivos fez com que os acadêmicos analisassem com critério o tão conhecido custeio por absorção que “aloca” sem uma análise crítica os custos indiretos de fabricação no custo total de fabricação; sendo que este por sua vez pode carregar consigo custos da improdutividade; horas de retrabalho; atividades não correlacionadas ao produto e prejudica a análise gerencial na correta formação dos preços para fazer frente a concorrência ou até mesmo eliminar custos e despesas improdutivas geradas na empresa. Assim, o ABC surgiu nas décadas dos anos 80 como uma alternativa ao custeio por absorção no objetivo de analisar com critério a composição dos “gastos gerais de fabricação” antes do direcionamento ou alocação destes valores ao custo total dos produtos a serem vendidos. A metodologia embora simples captura com efetividade os valores compostos nos chamados “gastos gerais de fabricação”; no desmembramento do conceito que os recursos são consumidos por atividades´, e as atividades relacionadas aos produtos através dos direcionadores de custos ou objetos de custos: Neste momento já podemos pensar o seguinte: Se você trabalha numa empresa e se a atividade que você exerce não tiver nenhuma relação direta com o produto a ser vendido, fique esperto; pois a atividade sem correlação ao produto, no sistema ABC é classificada como: atividade que não agrega valor. Continuando; 1) Recursos: Os recursos são classificados em diretos e indiretos. Os diretos são facilmente alocados aos produtos e não representam risco de direcionamento, tais como: Matéria prima; Material complementar; Mão de obra direta. Já os indiretos não são facilmente alocados aos produtos e reside o risco do mal direcionamento ao produto e assim este último o produto, pode pagar a conta da ineficiência operacional ou gastos (custos) alocados indevidamente ao produto fim, e como exemplo podemos destacar: Salário dos gerentes e supervisores de processo e do laboratório; Custos com treinamentos; Custos com despesas; Custo assistencial; Custo com aluguel do espaço de fabricação; Serviços de terceiros; Consultorias do processo produtivo; entre outros. 2) Atividades: Define-se como atividades como sendo uma conjugação coordenada de recursos consumidos que visa a produção de um determinado produto. Determina “o que eu faço na empresa” e qual produto irá consumir esta “atividade” ao seu respectivo “custo unitário” desta atividade. Pense o seguinte: Se você trabalha numa empresa e ganha um salário de R$ 8.000,00 para fazer um único relatório no mês; no sistema ABC ele aponta que o “tal relatório” custa R$ 8.000,00; e fica ainda mais complicado se este relatório não tiver nenhuma relação com o produto comercializado pela empresa. Então uma atividade é formada por um conjunto de tarefas que, por sua vez, são consideradas o menor segmento das operações empresariais, embora, dependendo do nível pretendido de profundidade da análise, podem ser subdivididas em subtarefas. Num conceito amplo do ABC este considera não somente as atividades diretas de produção denominadas atividades primárias que estão estritamente ligadas ao processo produtivo; mas também as atividades secundárias ou atividades de suporte; tais como as de supervisão e de administração. Dentre as atividades diretas podemos relacionar: Quantidade de análises efetuadas pelo laboratório; Quantidade de Start-up do processo produtivo; Quantidade de abastecimento das linhas de produção; Quantidade de conferência de cargas; Quantidade de faturas emitidas; e assim por diante. Como exemplo, vamos analisar o custo do departamento do laboratório de análise de uma empresa: Vamos supor que a empresa efetue investimento mensal no seu laboratório num valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e este por sua vez venha realizar a atividade de análise dos produtos e efetuou 50 análises no mês, e assim podemos chegar a um custo unitário da atividade de analisar produto no valor unitário de R$ 4.000,00 por análise. Verifique agora a potencialidade do custeio ABC nos controles dos custos: No tradicional custeio por absorção os R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais) serão alocados diretamente aos produtos com base do critério de rateio, e que por sua vez poderá ser: horas máquinas; horas homens; depreciação das máquinas, etc. e o custo total do produto pode absorver inadequadamente custos que não pertencem a si; e induzir a empresa a sérios erros na formação do preço de vendas. Já no custeio ABC indaga-se: Qual atividade foi realizada? Qual o custo unitário desta atividade e para qual produto foi direcionada esta atividade; Quantas atividades unitárias o produto efetivamente consumiu. Retomando ao nosso exemplo pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que foram realizadas 50 analises ao custo unitário de R$ 4.000,00 reais. Vamos supor que do total das 50 atividades, apenas 30 atividades tem correlação direta com o produto e as 20 demais foram realizadas sem correlação nenhuma com o produto; assim iremos alocar ao produto somente o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) equivalente a 30 atividades e as demais 20 atividades no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão definidas como “atividades que não agregam valor ao produto” e poderão ser eliminadas, ficando assim: Custo da atividade que agregam valor: R$ 120.000,00 Custo da atividade que não agregam valor: R$ 80.000,00 Custo total do departamento: R$ 200.000,00 Por dedução; na composição do preço de venda a ser praticado no mercado devemos apenas considerar as atividades que agregam valor ao produto e as demais deverão ser eliminadas, pois o cliente final não pode pagar por uma atividade que não agregou valor